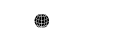

【福井市】ちょっとわかると面白い♪2025年10月11日(土)~11月24日(月・振休)に福井市立郷土歴史博物館にて秋季特別展「能と狂言ー桃山の遺風ー」が開催中です!

2025年10月11日(土)~11月24日(月・振休)に福井市立郷土歴史博物館にて秋季特別展「能と狂言ー桃山の遺風ー」が開催中です!

秋季特別展「能と狂言ー桃山の遺風ー」は、岡山県の林原美術館コレクションを中心に展示されています。

学芸員さんによると、能は、奈良時代に中国から伝わった散学が、日本の田楽や延年舞、曲舞といった時々の流行を取り入れて、室町時代に観阿弥・世阿弥父子によって現在の能の原型が形作られたそうです。また、現存する最古の演劇だと教えていただきました。

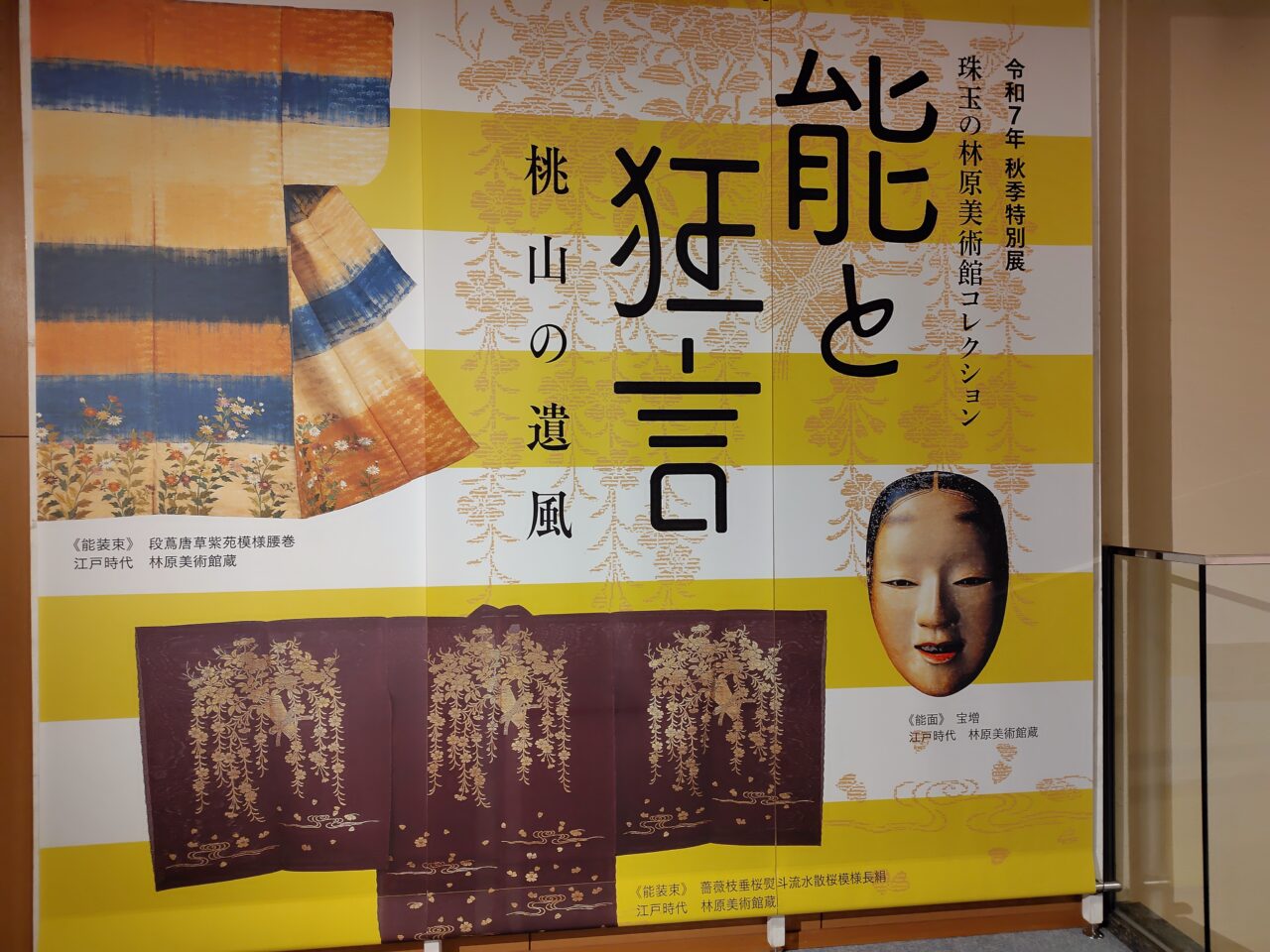

能には、それぞれストーリーがあります。こちらは「羽衣」のあらすじです。三保の松原の漁師が羽衣を見つけ、持ち帰ろうとしたところに持ち主の天女に返してほしいといわれます。最初は断るもののあまりに嘆く天女を可哀そうに思い、舞を見せてもらうことと引き換えに衣を返し、天女は美しい舞を披露し、天に帰っていく、という物語です。

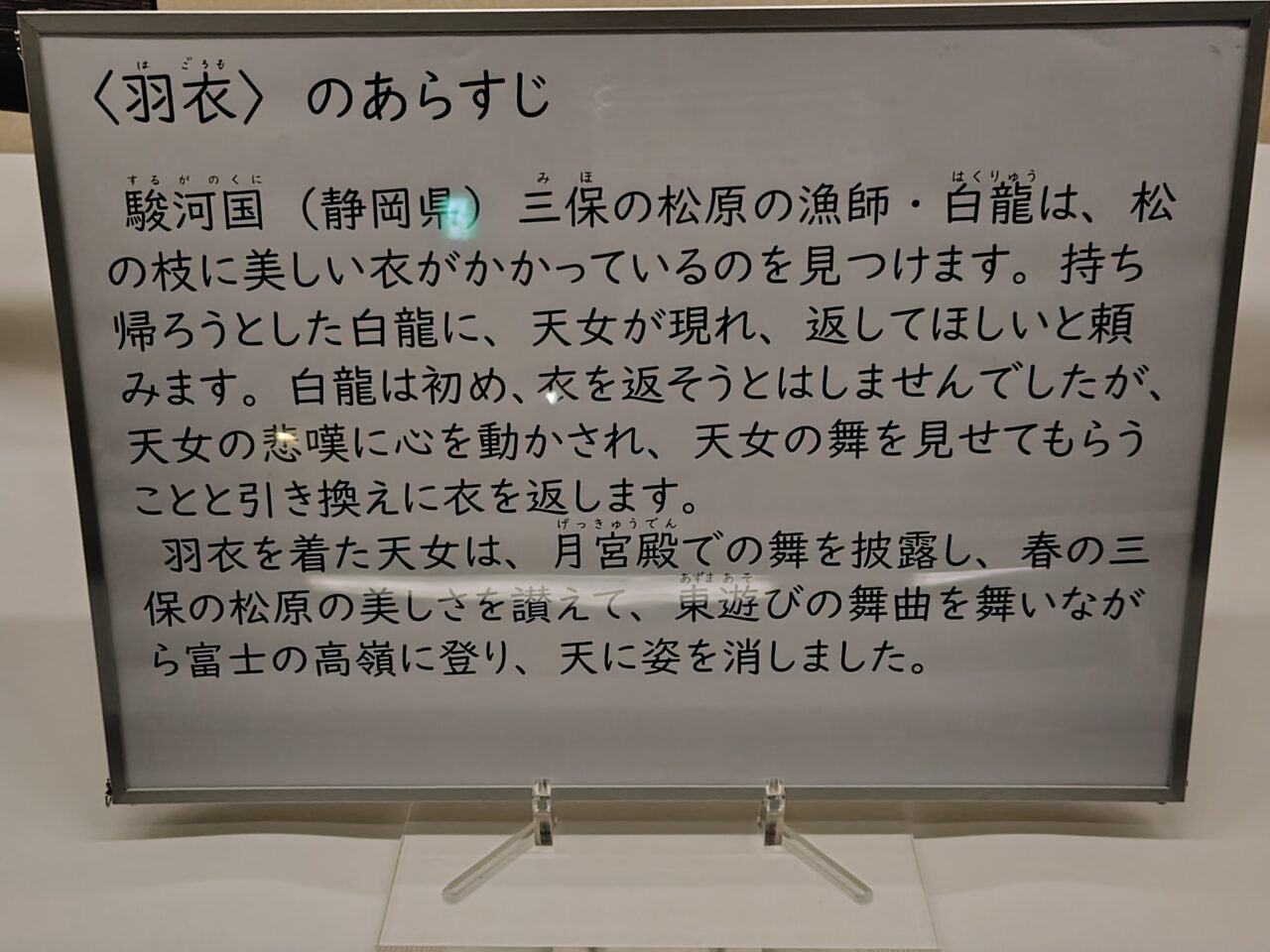

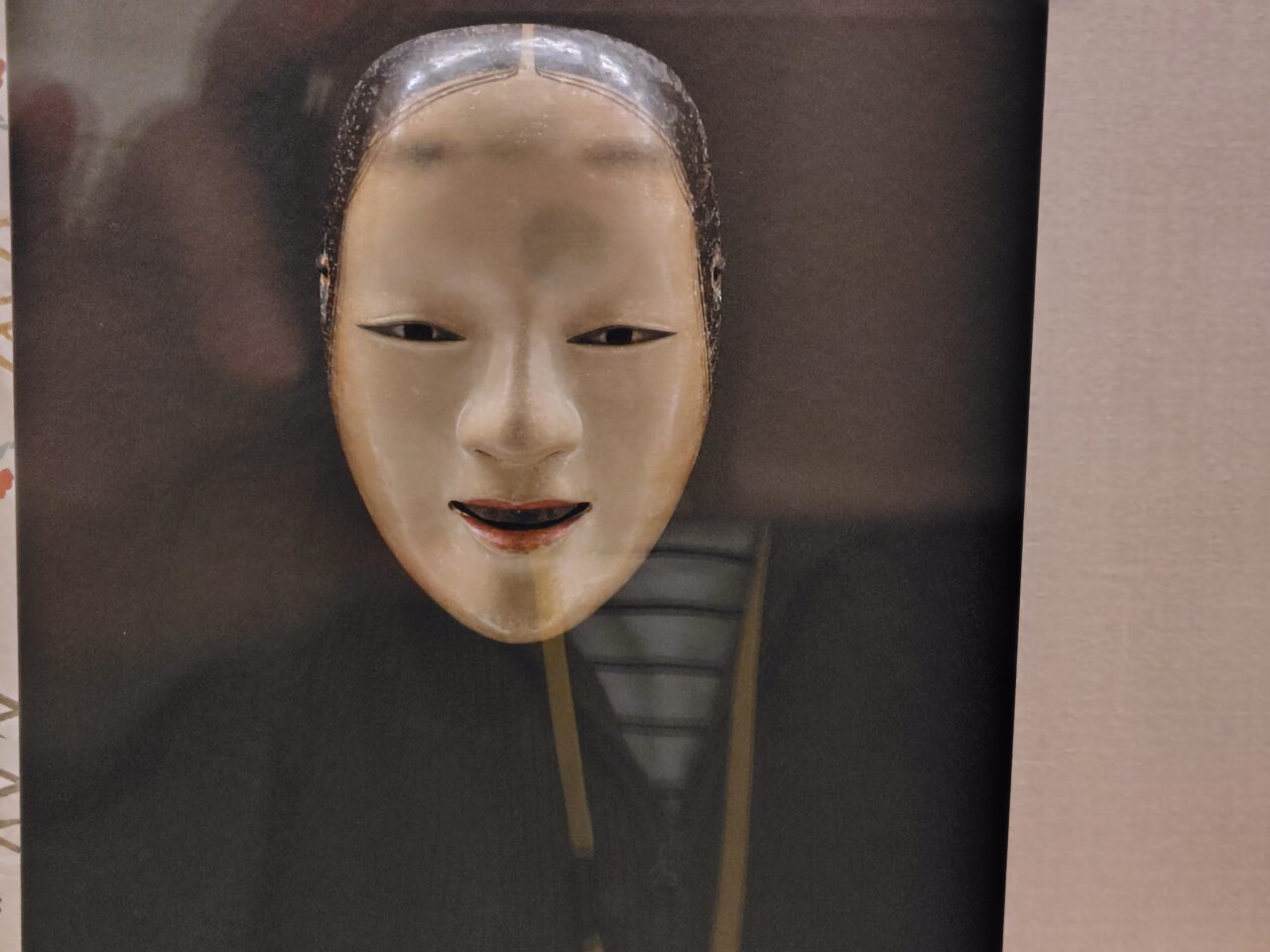

こちらは天女役が身に付ける面です。学芸員さんによると、能で面を身につけるのは天女や昔の人や動物など、この世の人間ではない役柄の方だそうです。旅のお坊さんや武士など、現世の役柄の人物は顔を出して演じます。

天女役が身に付ける面は、増女とも呼ばれ、若い女性に用いる面のうち、最も品位のある面貌で「天冠下」とも呼ばれています。

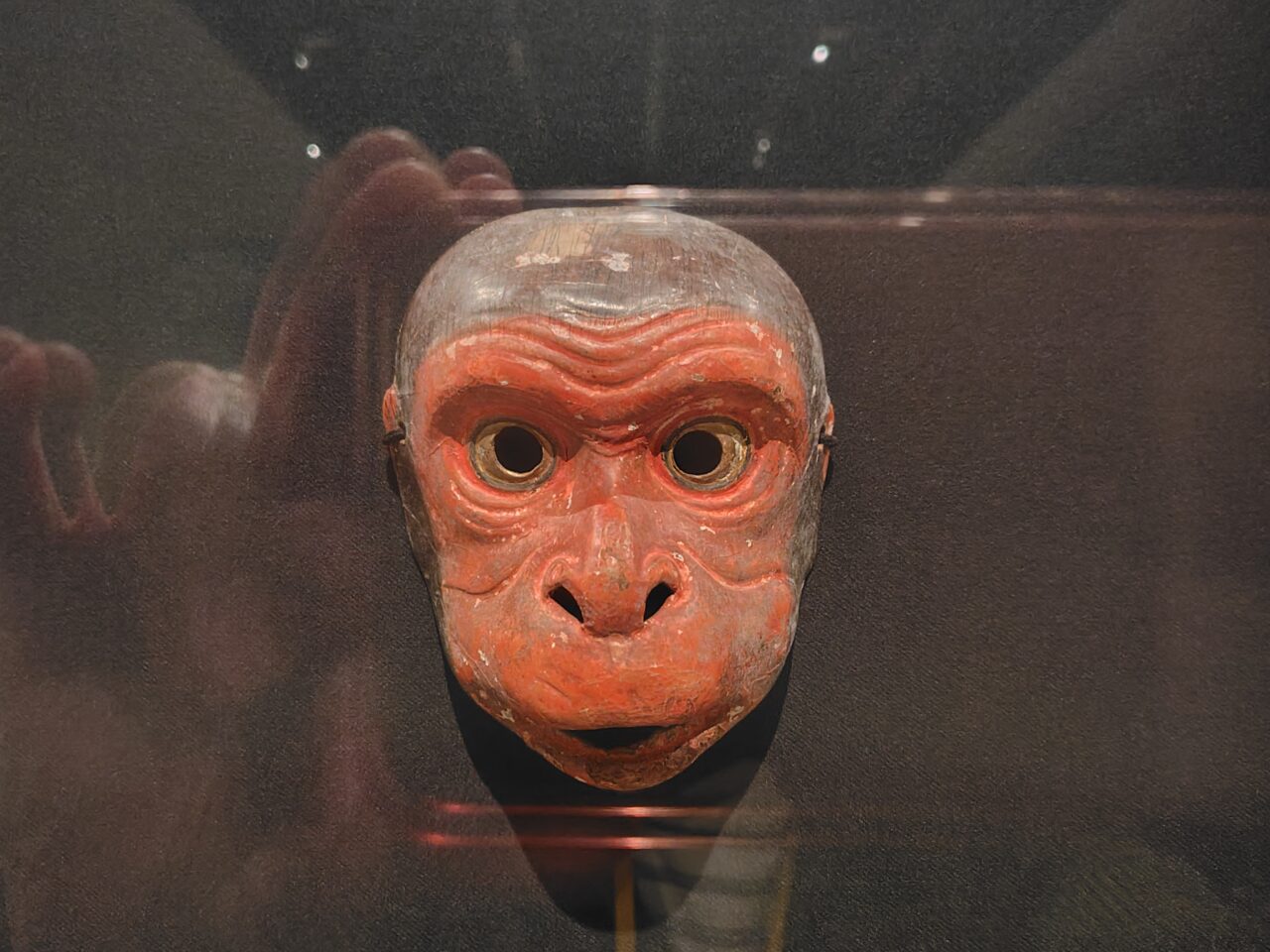

こちらは猿面です。本当に小さな子どもサイズの大きさの可愛らしい面です。

学芸員さんによると、猿の面をつけて舞台に立つのは、5歳位の子どもだったとのこと。「猿に始まり、狐に終わる」の言葉の狐面をつけるようになるのは、20歳を超えてからだったそうです。

能は高貴な人が登場人物として比較的多いのですが、狂言は庶民が主役で、能の合間に演じられました。軽妙な言葉のやりとりや滑稽な仕草などで、みている人を笑顔にさせていたそうです。

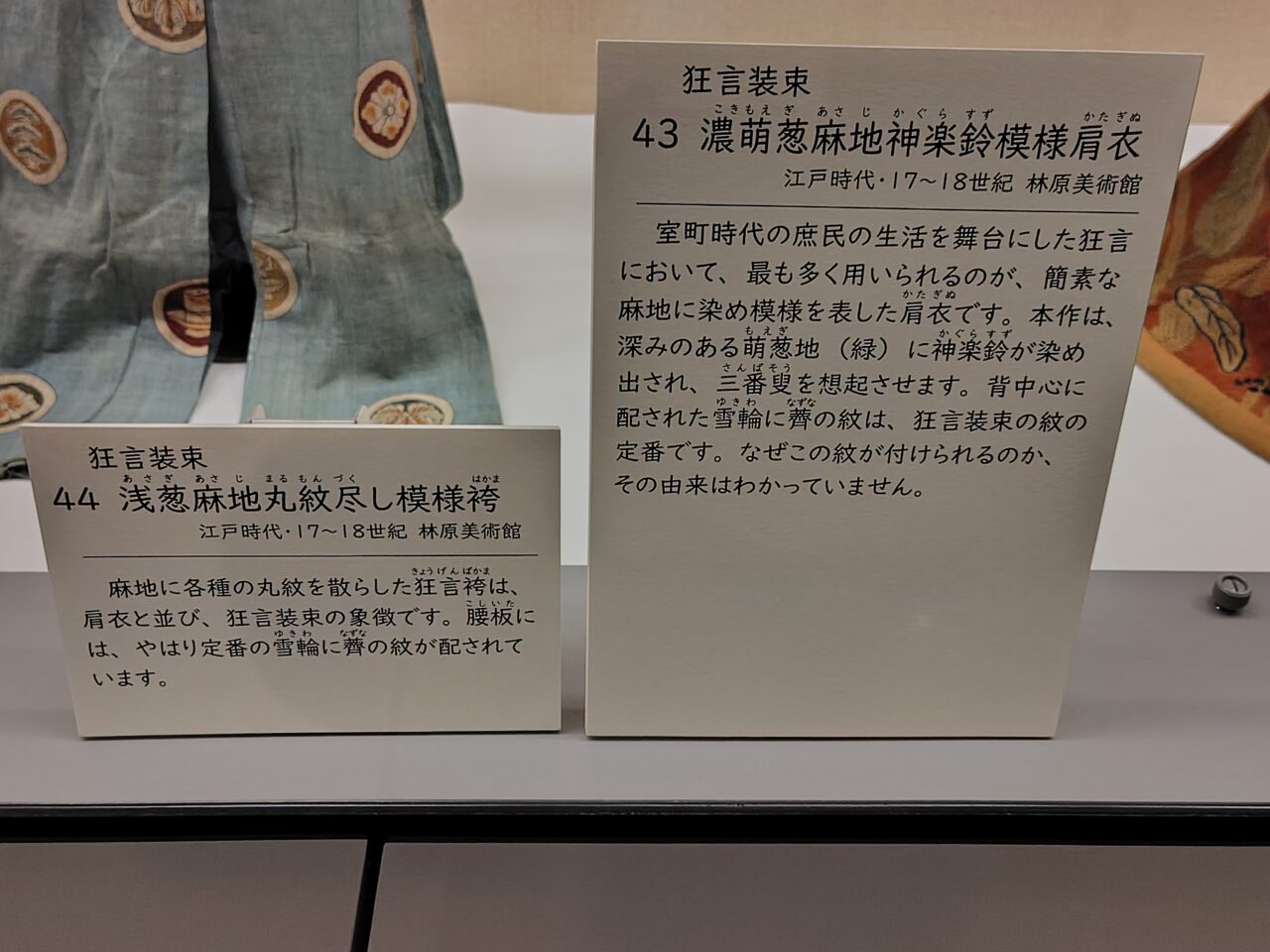

こちらは「濃萌葱麻地神楽鈴模様肩衣(こきもえぎあさじかぐらすずもようかたぎぬ)」と「浅葱麻地丸紋尽し模様袴(あさぎあさじまるもんづくしもようはかま)」です。狂言で用いられる衣装は、季節の図柄が多く描かれ、当時庶民がまとっていた麻地の簡素なものが多いそうです。

実はちょっと知るだけでとても楽しめる能や狂言。季特別展「能と狂言ー桃山の遺風ー」で日本の古典芸能について学んでみてはいかがでしょうか??

福井市立郷土歴史博物館の学芸員の方々、取材に丁寧にご対応くださり、本当にありがとうございました!

「福井市立郷土歴史博物館」はこちら↓